□■ 研究の経緯と意義 ■□

…と、長々と書いたんですけど、早い話が私の昔の絵を失笑混じりに紹介するページです(笑)

なんでこんなことを始めようと思ったのかは全然分かりませんけど、

ふと「自分が今の絵柄になったのっていつなんだろう?」という疑問が頭をよぎったのがきっかけなんだと思います。

幸か不幸か私は昔描いた絵をかなりの割合で保存していた(というか恥ずかしすぎて捨てるに捨てられなかった)ので、

小学校四年生ぐらいに描いていた絵まで遡ることが出来ました。

その辺の絵はあらまあうふふで済んだのですが、私見つけてしまったんですね。

人生で初めて描いたオリジナル長編漫画を。

そう…そうだった…私は昔こんな漫画を何年も描いていたんだった…。

蘇る過去。忘れ去られた禁断の扉《GATE》―――。

衝撃的すぎて思わずサンホラ風味の語り口になってしまいます。

記憶の糸を辿ってみると、確か小学校卒業する頃に描き始めたと思われるその漫画は毎日こつこつと続けられていたようで、

数えてみると25冊ありました。長い。長すぎる。

日記を付けることは全くなかったんですが、きっとこれがある意味私の日記なんでしょう。

おそるおそる読み返してみると、その当時はまっていた漫画やらアニメやらの設定満載で、

なんというか自分の嗜好が手に取るように分かる素敵な逸作でした。

さすがに高校生になった辺りで話がとっくの昔に破綻していたことに気がついたらしく、

残念ながら途中で描くのを放棄して別の漫画を描き始めてしまったのですが、

それでもまさに世間で言われている中学二年生の夢が思う存分込められていて、自戒も含めつつ今回振り返ってみようと思った次第です。

これから先、その漫画を写メ(もう写メで十分…)しながらご紹介していく予定なのですが、内容が内容なので

あんまり真面目に受け取られると割と立ち直れないと思いますので(笑)、指さして笑いながら読み進めていただけると非常に嬉しいです。

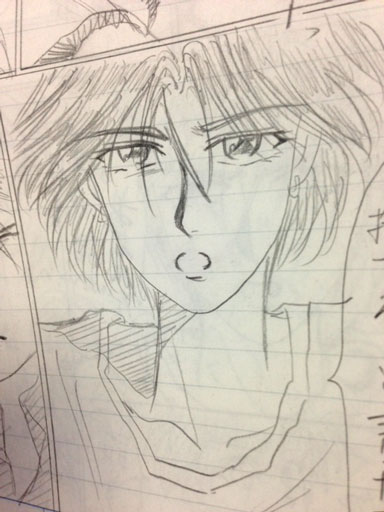

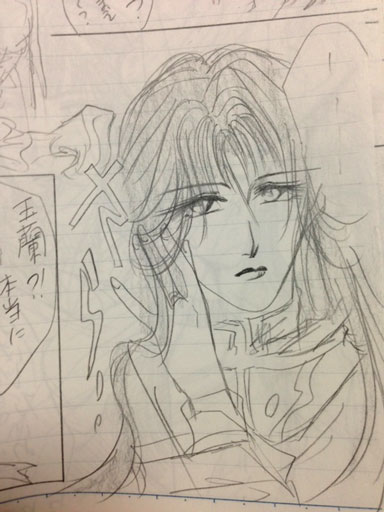

さて、まずは前哨戦、一番古そうな絵を見つけてきたので見てみましょうか。

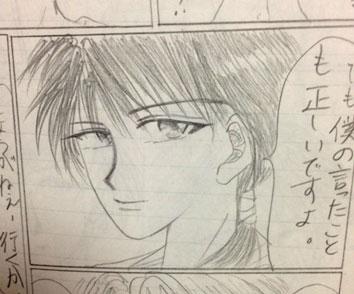

□■ ひろむ(10) ■□

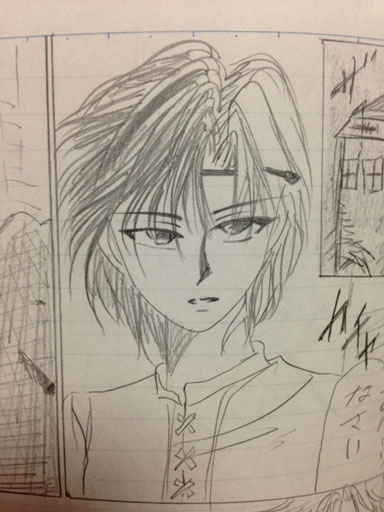

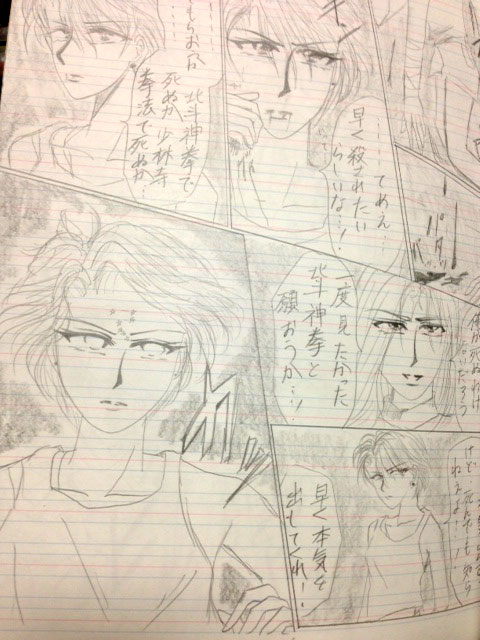

ドーン!

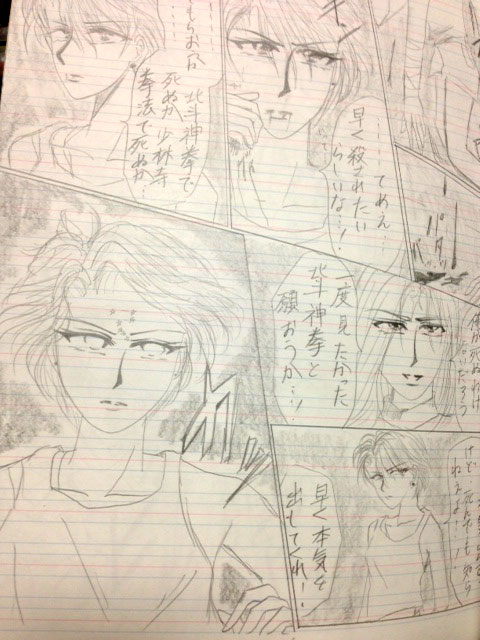

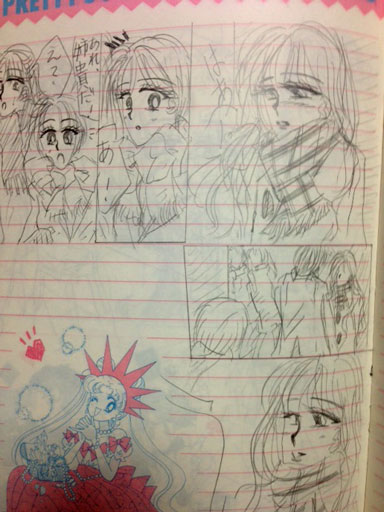

絵よりも何よりもノートが気になります。なんでこれを漫画を描くためのノートにしようと思ったのかがまず分かりません。

ついでに言うと一応上手く描けているページを厳選しました(笑)

個人的にマフラーがとても上手に描けていると思います。

ちなみにこの当時全ひろむの中で赤川次郎が大ブームでした。

そのせいか何故か殺人事件をテーマにしたらしい漫画が大量に見つかりました。

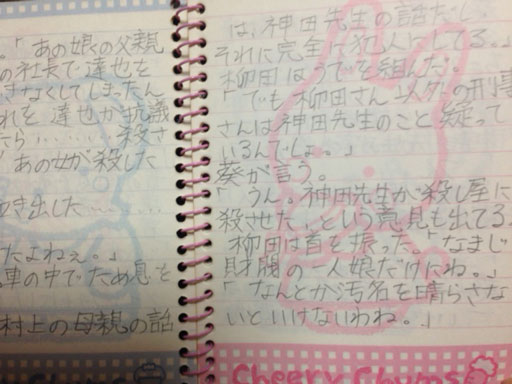

ついでにその当時書いていたらしい小説らしき何か(「らしい」が多発)も発見。

これはひろむ(12)ぐらいかと思われます。

意外と文章が上手でした。

「なまじ」とか多分今の私より語彙力が高い。財閥の一人娘とか●流も先取り。

「汚名を晴らす」の惜しい感じも子供らしくて良いと思います。

なんにせよ、これらの語彙が全て赤川次郎から来ているかと思うと胸熱ですね(´・∀・`)

どちらにしても一生懸命描いているのが良い感じですね。

今の私は字も絵も適当なので、こういう忘れ去ってしまった丁寧さを見るとはっとさせられます。

さて、小学校時代という前提はこの辺りにして…ついに今回の肝へと移っていきたいと思います。

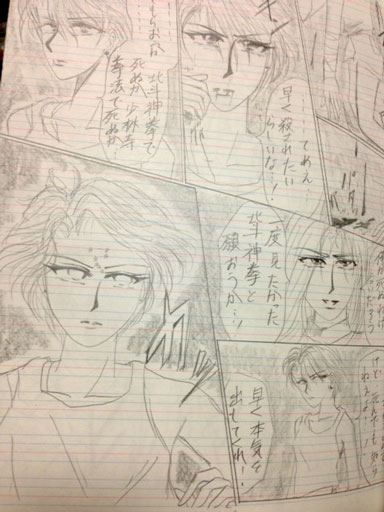

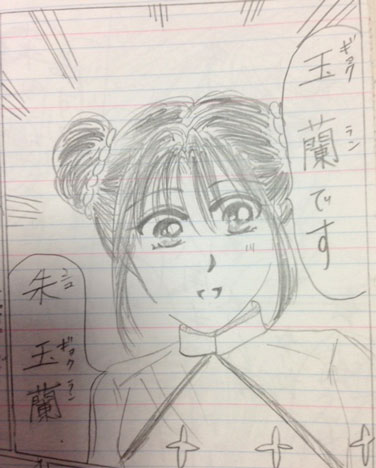

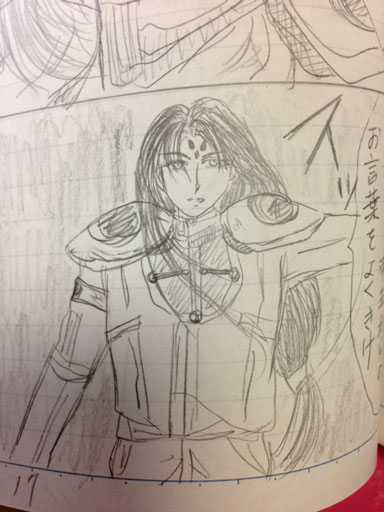

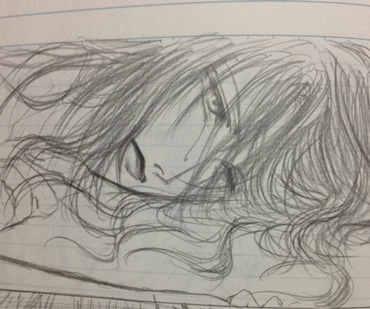

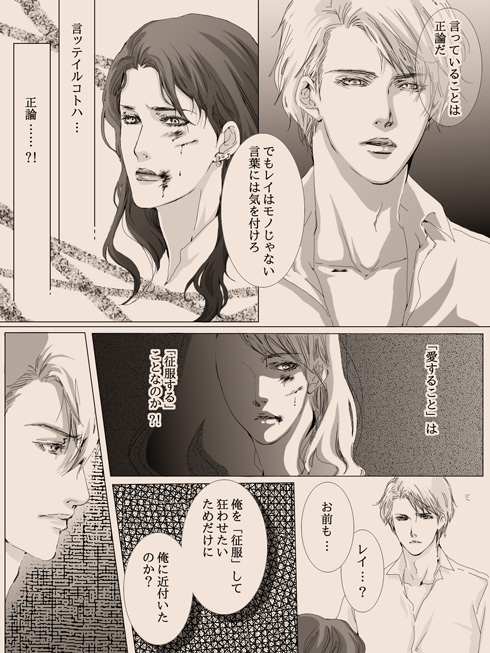

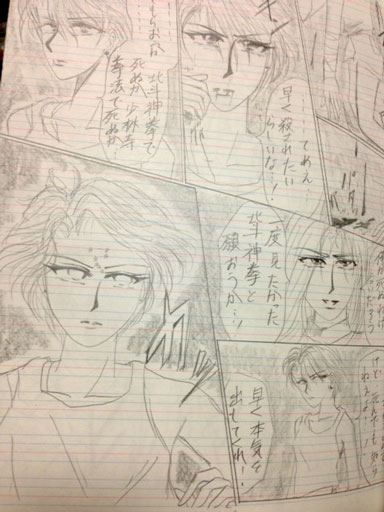

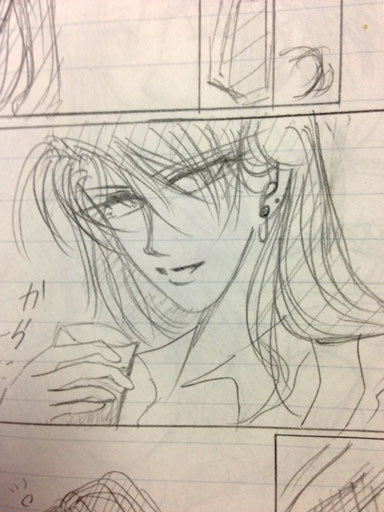

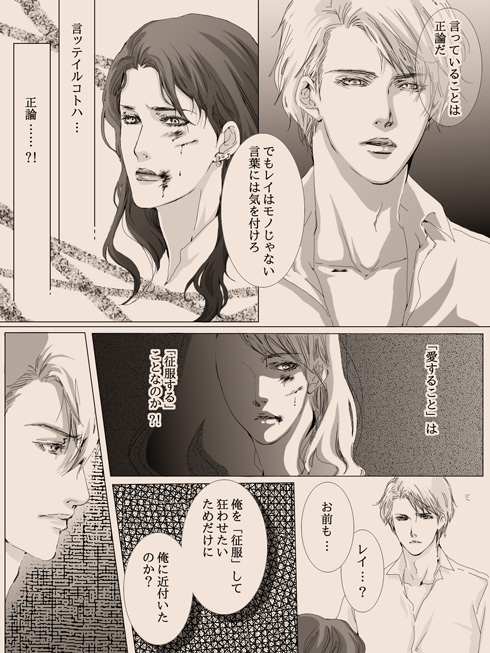

まずはもう説明なしにいきなり漫画の一ページを切り抜いてみます。

ドーン。

□■ ひろむ(12)〜ひろむ(14) ■□

絵が多少上達したとかそんなことを一切忘れさせてくれる単語…北斗神拳…!!!

誰がどう見ても『北斗の拳』に影響されている展開…!!!(笑)

いやもう笑うしかない。そしてこの破壊力ある台詞。しょ、少林寺…??声も震えてきますよこれは。

ちなみにこの星のマークが体に表れるってのはおそらく『ふしぎ遊戯』の影響なんだと思われます。

絵柄的にも何かその片鱗が…笑

こんな北斗の拳のぱくりのような何かがまさか長編漫画としてこの後何年も描かれることになるとは

まるで想像も出来ないですねハハハン

さて、この北斗とふし遊ミックス漫画のあらすじは大体こんな感じです。

核戦争で崩壊した世界。主人公は荒野をさまよっている。

彼女には昔の記憶が曖昧で、どこで何をしていたか覚えていない。

唯一覚えているのは自分が北斗と呼ばれる存在で、南斗と呼ばれる六人の将(使者)を集めなくてはならないこと。

そしてその仲間たちと共に、この世界を滅ぼしたという「帝王」を倒さなくてはならないということだけだった―――

なんというか…『北斗の拳』のぱくりなので勿論南斗六星も登場します。

ついでに五車も登場。どんだけぱくる気か。

この辺のあらすじはCLAMPの『聖伝』も入ってるんじゃないかと推測したりするんですが、

いかんせん前提から荒唐無稽すぎてただもう「そうなんだ…がんばれ主人公…(´・∀・`)」と言うしかありません。

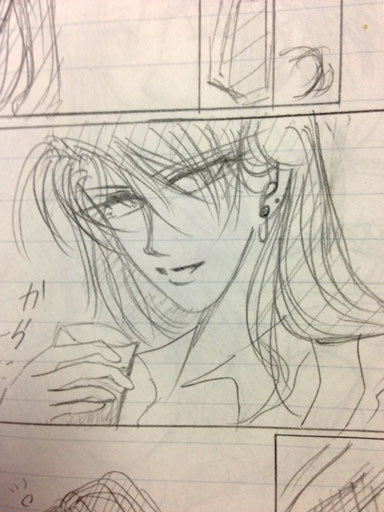

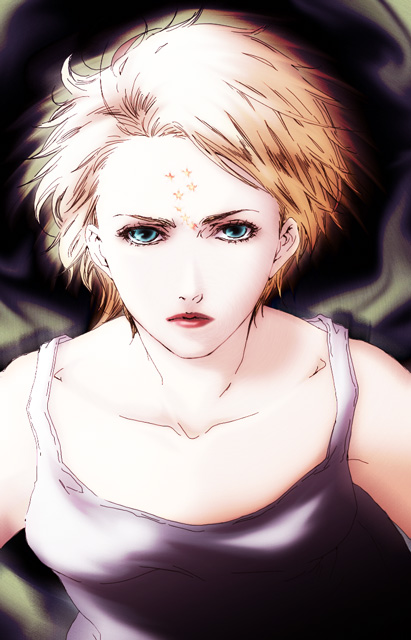

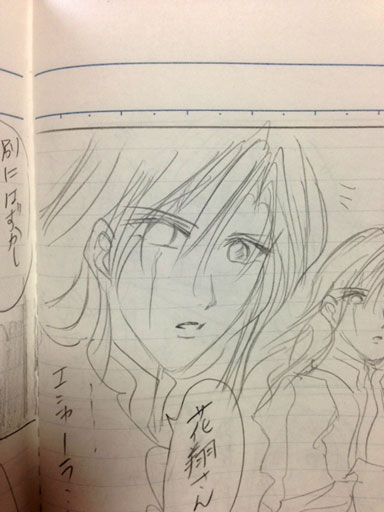

そしてその記憶のない主人公とやらがこの上の画像でカッ!としている娘さんでございます。

名前はユリカティオン・サーシャ・ドゥバールとか書かれていました。

いかにも中学生が考えた素晴らしい語感です。でも普段はユリカとか日本人みたいに呼ばれています。

ユリカって名前でふと思ったのですが、このキャラ造形からしてもしかして彼女はなつかしのなかよし漫画、

『あなたとスキャンダル』の芹香さんがモデルなんじゃないでしょうか。

さてそのユリカさん(カッ)、荒野をさまよいつつ仲間を捜す旅に出掛けるのですが、

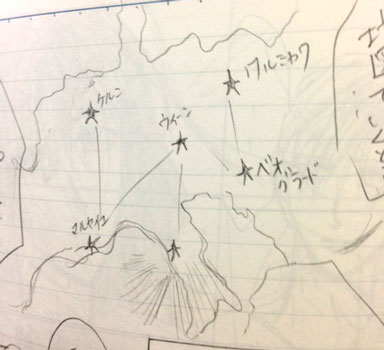

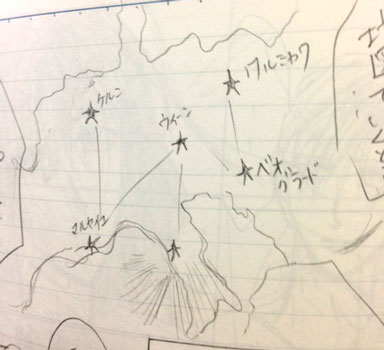

核戦争において人間が住んでいるのはヨーロッパだけらしく、ひたすらヨーロッパ遍歴です。

中学生のひろむさんといえば世界地図と歴史資料集だけが心の友で、しかも何故かヨーロッパが大好きでした。

毎日のようにヨーロッパの地図見ていたせいでしょうか、この物語も六星たちはヨーロッパの都市に散らばっております。

なんとなくマニアックな都市選択。南斗の星座を重ね合わせるとここになる…というのが筋なので、

ユリカさんはケルンを起点として仲間を増やしつつ、荒廃したヨーロッパで旅を続けます。

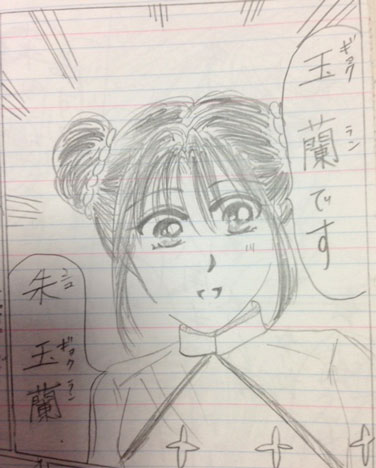

途中、妙な中国人の幼女に出会ったり、

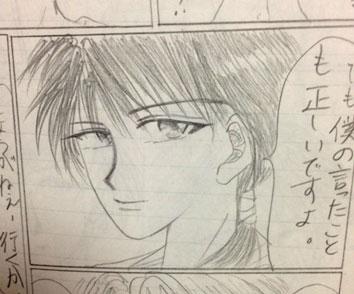

ちょっと良い雰囲気になっちゃうイケメン日本男子(常に敬語しゃべり)に出会ったり、

凄惨な殺人現場(拳法の話なのに)に出会ったりして

色々と波瀾万丈ですが、物語は一応当初の予定通り南斗の使者たちを着々と集めていきます。

ここでその南斗の将たちを見てみましょうか。

将たちはなんかそれぞれコードネーム(?)みたいなものがあって、その辺も痛々しくて宜しい感じです。

彼らは体のどこかに星の刺青が入っており、そんなところも『ふしぎ遊戯』っぽいです。

ちなみにこれら南斗たちには五車と呼ばれるボディガードのような守護者それぞれ一人ずついて、

なんか裏切ったり恋愛したりしてますがその辺はもう割愛。

ケルンで出会った炎の星 シン・サンロイゼム(多分『北斗の拳』のシンのぱくり)

泣き虫な女の子。それ以外特筆することがない少女漫画っぽいキャラでした。

ドイツっぽい名前を自分で編みだした模様。

鼻についてるのは傷と思われる(拳法家だからね!)。なんでよりによってここに…?!

ちなみにさっき挙げた金田一少年みたいな髪型の敬語キャラの幼馴染みです。

家の継承争いで兄を殺された過去があり、そのことで自分の立場に悩んでいるようでした。

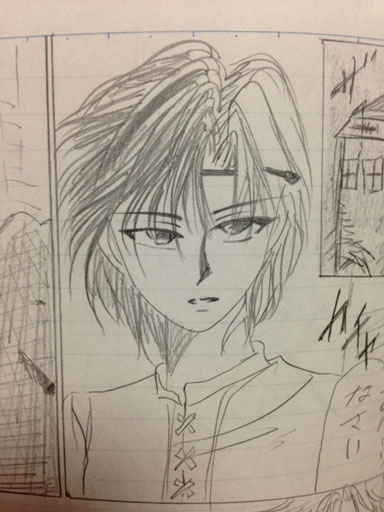

マルセイユで出会った光の星 ジョージ・スペングラー(あさぎり夕の『あこがれ冒険者』からのぱくり)

こっちも傷あり。傷が流行っていたのでしょうか…。

元気いっぱいにぎやかしキャラかと思ったらマザコンでしかも文学者という色々斬新過ぎる設定。

大好きな母親を目の前で殺されて能力に目覚める的なお約束がありました。

アメリカから移住してきたというところから察するに、核戦争はアメリカで起こったと思われます。

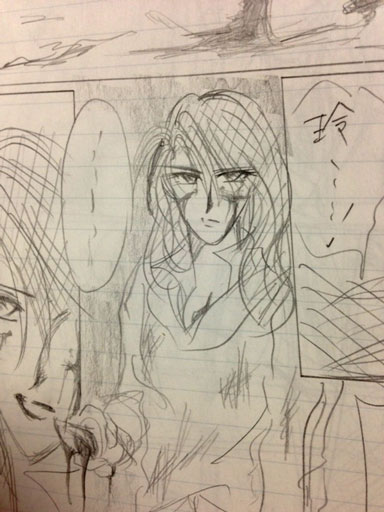

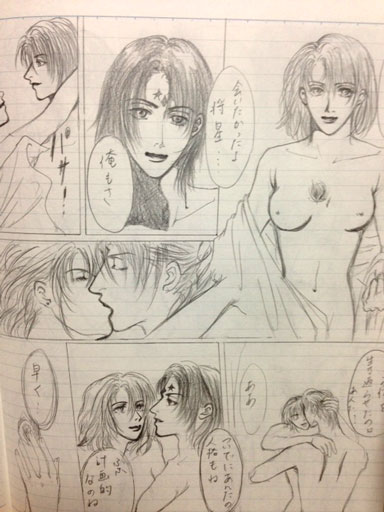

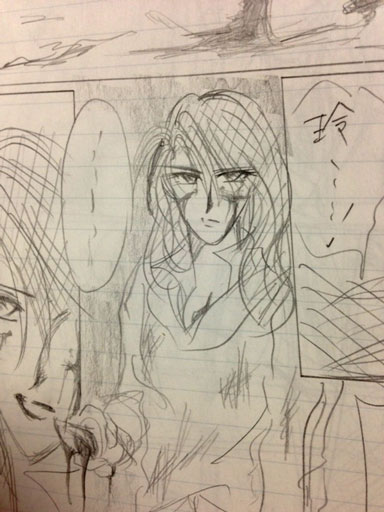

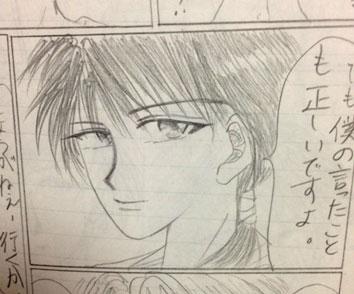

ウィーンで出会った氷の星 右京玲(『北斗の拳』のレイのぱくry)

何故日本人の名前なのか一切不明。オーストリア国籍の日系人という設定になっていて、

趣味が女装のクールビューティー()という色々とひろむ(12)の将来が心配になる設定。

その心配が現実のものとなろうとはこの頃はまだ知るよしもないのであった…。

妹を幼馴染みの五車に殺されたことで厭世的になっている。

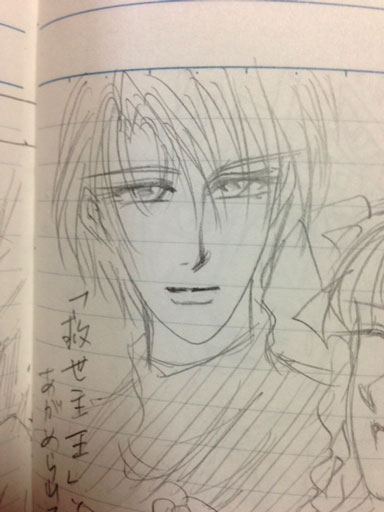

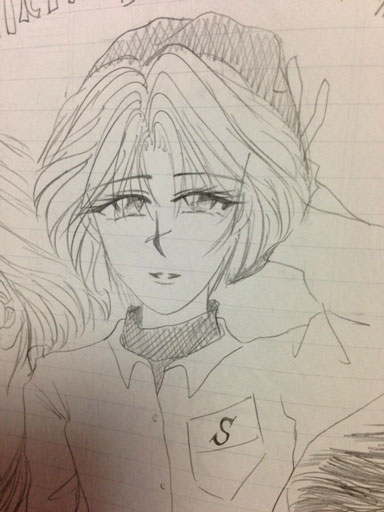

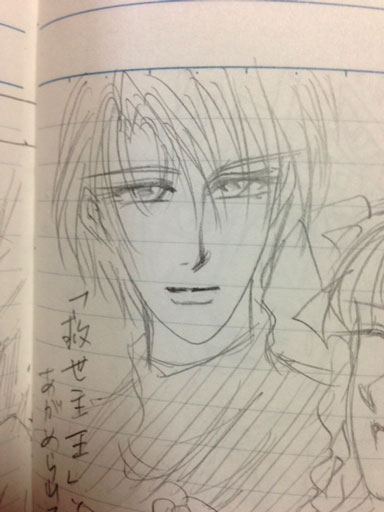

ベオグラードで出会った花の星 リュウガ・サンスモール・モルダグア(『北斗の拳』のry)

核戦争で荒廃しているのであまり国家が機能していないようなのですが、

唯一機能している国ユーゴスラヴィアで「救世主王」()と崇められているという存在。

悪政を強いていた父王の首を取り、クーデタでのし上がった王様。

読む限りではまるで威厳のないただのチャラ男でした。

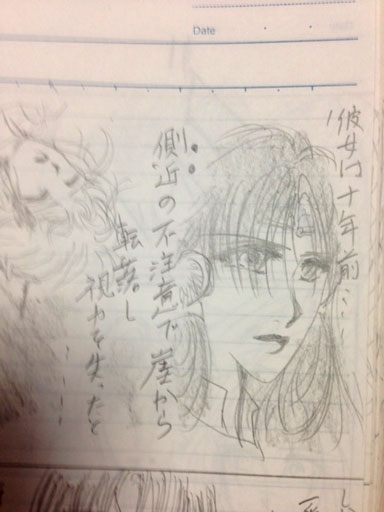

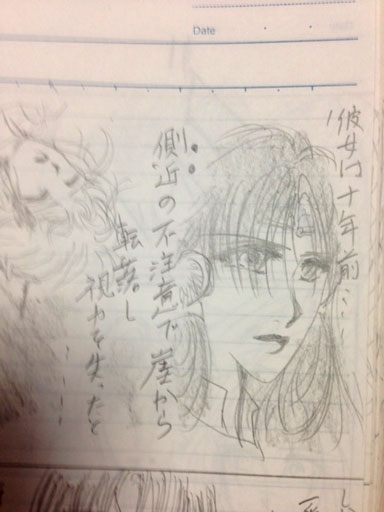

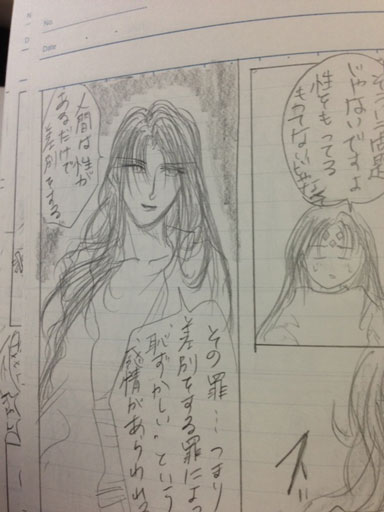

ワルシャワで出会った水の星 キラテル・サンスモール・モルダグア(『聖伝』の乾闥婆王のぱくり)

名前が狂ってるのは何でなんでしょうね…私にも分かりません…。

設定としては上の王様の妹みたいなんですが、色々あってワルシャワの塔に幽閉されています。

台詞にもあるように盲目の少女。金色の瞳が特徴。

幽閉生活の中で唯一拠り所としていた毘留善麻利耶(びるぜんまりや)の化身をいつも追い求めている。

ヨーロッパなのに何故キリシタン用語が出るのかも全くの謎です。

全部ぱくり!!

細かな設定とかは違えど、元ネタが容易に察せられる辺り、中学生の考えた話っぽいです。

紹介した順番で出会っているので、絵も段々変わってきている気がしますね。

この五人が集まるまでが大体10冊ぐらいです。1年ぐらいかかっているのかな?

ちょっと分かりませんが、絵柄から考えるとちょうど中学一年生辺りから二年生になるぐらいだと思います。

その10冊の間、勿論すんなり仲間が集まる訳なく、殺したり殺されたりと中学生が考えるシリアス展開が続きます。

中学生ってどうしてこういう血とか死とかが好きなんでしょうかね?

のんびり生きてきた幼少期を越えた辺りで人間は生きることと死ぬことを知るのでしょうか。

いずれにせよ、数えてみたところこの10冊の間で7人死んでいました。恐ろしいです。

主な戦闘シーンはこの物語の敵である帝王の手下たちとの戦いなのですが、

目立つのは、この五人を守るべき存在である五車が積極的にこの五人を殺しにかかっていて、

読んでるこっちも「ちょ、ま…なんでここで!?」みたいな既にギャグ漫画みたいな展開になっています。

シリアスより笑いを取りに来ているんじゃないかと錯覚しそうです。

せっかくですから帝王の手下たちもご紹介。ありがちな四天王設定です。

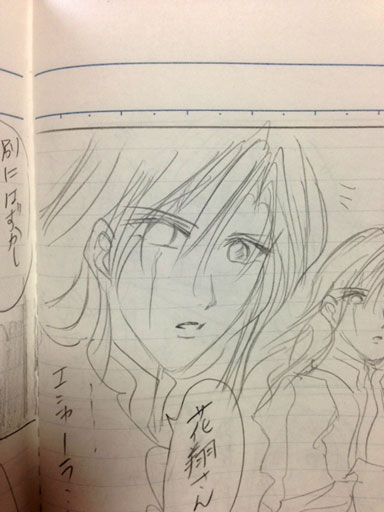

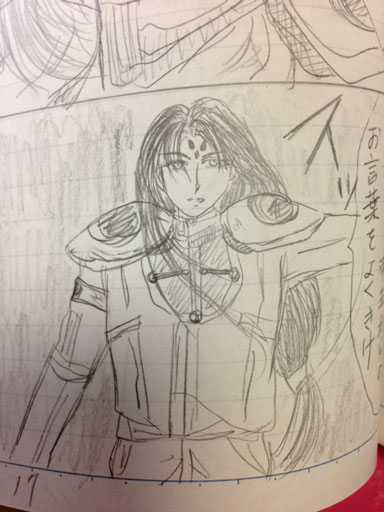

帝王の側近 花翔

ヨーロッパの設定なのに時々日本人ぽいキャラが出てくるのはご愛敬でしょうか。

最初の方に挙げた主人公とイイ感じになるシンの幼馴染みの生き別れ()のお兄さん。

ちなみに本名は阪野翔哉とか割と普通の名前だった。捜せば居そう。

ヨーロッパ人の名前は凝るくせに日本人の名前はキラキラしていない不思議。

額のマークにいかにも重要な意味がありそうですが、実際蝶重要でした。その辺は割愛。

花翔といつも行動を共にする少年 メティラン・ド・ライゼリン(『幽遊白書』の飛影と躯のぱくり)

昔硫酸を浴びたせいで半身がアンドロイドとかいうどこかで聞いたような…?なキャラ。

そんな訳で髪の毛の色が半分白い。

花翔に拾われ、帝王軍として働くようになった模様。

ついでに花翔とデキてた。あれ…これってもしかして私の初めてのBL…?!ザワワ

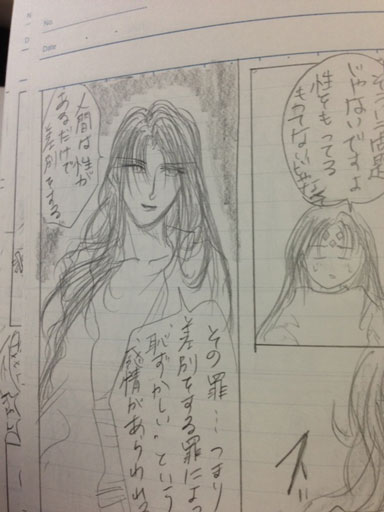

グロリィ族の最後の生き残りの娘 エシャーラ

まず「グロリィ族って何やねん」と思わず出るはずのない関西弁が出てしまう(笑)んですが、

懸命に読み解いたところ、どうやら核戦争前に行われたグロリィ族狩りによって一族を殲滅させられたという

悲しい過去があるらしく、そのせいなのかそれともグロリィ族とやらの性質なのか、

神官服を脱ぐとボンテージ姿の猟奇的な殺人者になってしまうというとんでもないキャラでした。

うーむ、これは殲滅されてしかるべきだわグロリィ族。なんかよくわからないけども。

無性の俯瞰者 海春鈴(多分『聖伝』の阿修羅のぱくり)

性別がない、というところで怪しさ満点。いつも哲学的っぽい話をするポエマー。

鈴を使って人心を操るという技を使うところはあさぎり夕の『紅伝説』の姫御前から来ていると思われます。

20冊ぐらい先まで読み進めていくとこの人は人ですらなく神で、

この物語全てを俯瞰し、また管理する存在であることが明らかになったりしていたのですが、

何だかもう訳が分からないのでその辺はなかったことにします。

これらの人物が敵味方を越えて仲良くなったり、やっぱり喧嘩したり、はたまた殺し合ったりとしていく訳ですが、

基本的には少女漫画路線なので惚れた腫れたがテーマになっております。

割とBLっぽい描写が多いのは、中学二年生の時に初めてBL漫画(当時はBLって単語もなかったですけど)の存在を

知ったからなんだと思います。

そして来る11冊目でいよいよ物語も佳境を迎えます。

南斗五人を引き連れ、最後の都市サザンクロス(『北斗の拳』のぱry)へと辿り着いたユリカ。

場所的にはナポリなんですが、そんなもの気にしない。僕は気にしない。

「かつてナポリと呼ばれていた地・サザンクロス」とかいう台詞があって、「いやいや別にナポリでいいじゃん!?」と当時の自分に全力でツッコミ。

どうでもいいですけど、『北斗の拳』のサザンクロスこそどこなんでしょうね?

さて、そのサザンクロスにある南帝の城で、ユリカは最後の将、源の星と出会います。

実は最後の将は、共に旅を続けてきた幼女・朱玉蘭だったのでした。

本当の彼女は幼女でもなんでもなく大人で、ユリカの動向を探るために身分を偽っていた模様。

彼女はユリカに、一刻も早く帝王のところへ行くよう勧めます。

ユリカは帝王を倒すことで自分が何者であるか分かると信じ、南斗の六人を引き連れて帝王の城へと急ぐのでした。

帝王の手下たちと南斗の六人が戦う中、ユリカはついに帝王と対面することになります。

そこでユリカの前に立っていたのは、自分と瓜二つの女性でした。

なんと帝王は自分の双子の妹だったのです。

しかも妹が語ったことは、ユリカの想像を絶することでした。

核戦争を引き起こしたのはユリカの生まれ育った富豪ドゥバール家で、

ユリカ自身が戦争を指揮して、結果この世界を崩壊させたというのです。

しかし予想以上に世界が荒廃してしまったことを後悔したドゥバール家は、禁断の魔術を発動させることを決めた。

それは時間を遡らせて、世界を核戦争前の状態へと戻すこと。

その禁断の魔術に必要だったのは北斗の将と南斗の将の命を生け贄に捧げることだった。

そのためにユリカはドゥバール家によって記憶を操作され、南斗の将たちを集結させることだけを記憶として残していたのでした。

……ん?

これって拳法漫画じゃなかったけ。なんで魔術とか出てきてるの…?

どういう仕組みなのかまるで分かりません。

分かりませんが、とりあえず「主人公が実は一番の敵だった」というどんでん返しはなかなか見るべきところがあるかもしれません。

その辺は『魔法騎士レイアース』のエメロード姫のぱくりなような気もしなくもないですが、

中学二年生にしては頑張った設定なんだと思います。

設定はね!!

で、その後皆はどうなったかというと、何とか全員死亡フラグを避けるために、

帝王を名乗るユリカの妹が自分の命と引き替えにユリカと南斗の六人が死なないように画策したのでした。

そのことにショックを受けたユリカは、崩れゆく帝王の城に立ちすくんだまま、瓦礫の下へと消えていきました。

ここまでが13冊です。第一部・完。

途中あまりにも展開が突飛だったりくだらないポエムが挿入されてたりしたりで何度もノートを投げました。フリスビー。

妄想で補って補って、こんな話だったんだろう、というのが上記のあらすじです。

実際通して読んでみると本気でひどい話でございました…。

絵も話も一発描きなせいか、行き当たりばったり感が満載でしたね。まあその辺が面白いと言えば面白いんですけども。

取捨選択が出来るか出来ないかってのは結構物語の作成において必要な要素かなあとも思いました。

|

□■ 資料から分かる傾向 ■□

さて、こうして登場人物と大まかなあらすじを見てみると、以下の点について気付きます。

● 基本的にキャラクター造形は何かのキャラの二番煎じ

● キャラクターの名前がキラキラDQNネーム

● 血とか死とかが大好き

● やたらと皆が悲しい過去を持っている

● 常識を越えた能力(超能力・幻術・武術など)を操ることが出来る

他にも挙げたらきりがありませんが、大きな特徴としてはこういったものが挙げられると思います。

順に項目をみてみましょうか。

● 基本的にキャラクター造形は何らかのキャラの二番煎じ

全13冊のこのどうしようもないストーリーを読んで思うこと、それは「これってどこかで読んだ設定だよね…?」ということです。

所詮は中学生、新しいことを思いついた!と思っても、それはオリジナルのものではなく、自分がこれまでの少ない人生で読んできた

あれやらこれやらの作品からの引用もしくは援用なのです。

そもそも人間というモノは全くゼロから何かを生み出すことは非常に難しい生き物、

「学ぶ」という言葉が「真似ぶ」から来ているという説もあるぐらいですから、人間は何をするにも常に模倣することなしにはなし得ないのかもしれません。

多かれ少なかれ今巷に溢れている創作物というものは、どれも何かからの影響が必ずあるものばかりだと思いますが、

良い作品というものはその影響を上手く利用して、そこから更なる独自の世界観を生み出すことが出来ているものなんだと思います。

つまり何が言いたいかというと、中学生ごときの知能ではせいぜいその当時に読んだ漫画やらアニメやら小説やらの設定を借りぱくするぐらいが関の山で、

創作もやはり未熟なものに留まってしまうもんだということです。

皆から尊敬されるような創作活動というのは、既知の設定に付加する何らかのオリジナリティーあるアイデアが必要だということではないでしょうか。

● キャラクターの名前がキラキラDQNネーム

上で述べたオリジナリティーの必要性について補足しておきますが、中学生がそれを意識していない訳では決してないと思うのです。

しかしながら、自分だけのストーリーが作りたい!という意欲と、既知のものを独自のものへと発展させられる技量が釣り合っていないせいで、

ウヘァとしか言い様のない惨事(笑)が起こってしまうのだと思います。

創作する人は皆、大人も子供もやはりオンリーワンを探し求めているのではないでしょうか。

そのオンリーワンを最も手っ取り早く掴めるのが、「名付け」だと思います。

名前というものは個の認識をするための記号ですから、ここに自分だけのオリジナル性があれば、

ストーリーや展開がどれだけ他の作品と似通っていても「登場人物が違うから話が違う!」と言い張れる訳です。

ならばここに凝らない手はないのです。

そんな動機から、おそらく名付けというのは凝りがちになるのではないでしょうか。

昨今では現実世界での名付けも色々アレなことになっているようですが、中学生だって負けてはいません。

私は幸か不幸か(?)、小学校の頃赤川次郎の小説ばっかり読んでいたせいで、日本人の名付けに関しては「突飛な名前は変」という認識が

既にこの時にあったのですが、いかんせんヨーロッパには接点がなかったため

カタカナをこねくり回したようなトンチキな名前を生み出してしまっているようですハハハン

むしろ日本人名が割と普通なのでそのほかが浮きまくるという…。

私は赤川次郎の他にアガサ・クリスティもちゃんと小学生の内に読破しておくべきだったのかもしれません…(笑)

● 血とか死とかが大好き

これはとても興味深い部分ですね。

もしかしたらこれは私の中学生時代がたまたまアニメにおける残酷描写が看過されるようになってきた頃だったというのが関係しているのかもしれません。

でも薄桜鬼みたいな血まみれイラストが好まれている21世紀のことを考えると、やはり何か10代特有の感覚があるような気がします。

先ほどご紹介した漫画の中でも、血糊がついてないページはないんじゃないかってぐらいどの人も血まみれで、

「ちょっとコンビニ行ってくる」程度の感覚でどんどん人がお亡くなりになっていきます。

恐ろしい世界です。核戦争後の荒廃した世界が設定にしてもやりすぎです。

何故こんな風に中学生が血や死が大好きなのか。

それは人は中学生という時代、すなわち10代前半に、「人間は生きていて、いつか死ぬものである」というのを段々とリアルに感じるようになってきているからなのでは?と思います。

最近では死がゲーム感覚になってて、何か辛いことがあるとすぐ自殺する云々みたいな話をよくニュースで聞きますけど、

そもそも死というのを理性で意識していない内は「自殺する」という選択肢も思い浮かばないと思うんですよね。

「自分が今ある状態=生」という認識があって初めて、自分は死ぬという状態になることもあり得て、

さらに自ら命を絶つことも可能である、という結論を導くことが出来るのだと思います。

物語というのはある程度「非日常性」が求められる訳ですから、「自分が今ある状態=生」が日常だとするなら、

「非日常=死、もしくは死を誘発する流血の状態」となり、それが好んで描かれるのではないかと推察されます。

● やたらと皆が悲しい過去を持っている

これは上記の解説と被るのではないでしょうか。

物語を書くというのは、やはり何らかの特筆すべき出来事や設定があって初めて形として残される意義があると思うので、

どうしても私たちが普段生きている日常よりも派手な何かが必要とされるんじゃないかと思います。

それがより派手であればあるほどインパクトがあるし、また描写しやすいので、どうしても日常ではまずお目にかかれない不幸が繰り広げられてしまうのではないでしょうか。

物語には「カタルシス」、つまりそれを見て人が強く感情を揺さぶられる悲劇が必要だということが既に何千年も前にアリストテレスによって指摘されています。

ですから、人間の感情が一番揺らぐもの、イコール面白いと思えるものこそ「悲しい出来事の描写」なのかもしれません。

ただ、ギリシャ悲劇のように、物語全体をバッドエンドにするというのはかなり勇気がいることです。

多かれ少なかれ自分の作ったキャラクターには愛情があるものですから、いざ悲劇を描こうにもそのキャラを不幸にするのは忍びないと思うと思うのです。

中学生はまだその辺シビアに創作出来ません。

そんな訳で、折衷案として「かつて彼はこんな悲しいことがあった。しかし今は強く生きている」みたいないかにもな設定が好まれるのだと思います。

● 常識を越えた能力(超能力・幻術・武術など)を操ることが出来る

これも引用される動機としては上二つの項目と同じでしょう。

非日常性を最も簡単に表すことが出来るのは普通の人間が持っている能力を超えた何かをキャラクターに付与することです。

魔法なんかが出てくればあっという間に非日常の完成!

こういう超能力の良いところって、物語でどうしても必要な展開の論理性や理屈づけをする必要がなくなることなんじゃないかと思います。

例えば先ほどの漫画で言えば、「何故生け贄を捧げたら時間が逆回転して核戦争がなかったことになるのか?」という問いに対して、

基本的に物理的理屈づけをするのは無理な訳です。

しかしそこに人智を越えたチカラが加われば、もう何の理屈も必要なくなります。

難しい知識を引っ張ってくることなく、簡単に自分の望む通りの展開に持っていくことが出来るのです。

創作過程において最も面倒な帳尻合わせが一切なくなる。これは実に便利です。

ただ問題は、それがただのご都合主義になってしまうことに、中学生ではなかなか気付けないということでしょうか…。

この辺は商業創作でも時々問題になることでもあると思うので、ココがクリア出来る作品というのはかなり立派なモノなのではないかと思います。

ここで一応言及しておきたいのは、これらの要素が必ずしも悪だという訳ではないということです。

これらが作品に含まれているからといって即駄作であるという判断をすることは出来ないし、そもそも人間の文明が既に何千年にもわたっている時点で、

全く新しい素晴らしい発想というものはなかなか生まれるものではありません。

またあまりにも奇をてらったアイデアより、実際のところは使い古された王道の設定が好まれるのもまた確かなのです。

ドラマや小説、漫画などで設定が限りなくどこかで見たアレだったとしても人気が出るモノは出る。

おそらく上記に挙げたこれらの点が中二病と判断されがちなのは、「物語の中でそれらが正しく機能しているか」という問いに繋がっていると思います。

簡単に言えば、「それ、この物語においてホントに必要なの?」と疑問が出てしまうようではダメだということです。

描いている本人にとってはけったいな名前も血糊も狂った能力設定も必要だと信じ切っているのですが、

中二病と思われる作品を客観的な視点で見た場合、それらは大抵不要な設定です。

北斗神拳もサザンクロスも別にいらん設定なのです(自虐)

□■ 終論 ■□

予想以上に熱く語ってしまいましたけど、まあこうして過去の自分を振り返ってみるのはなかなか興味深いものだと思いました。

自分の趣味とか嗜好とか、変わっているところもあれば昔からこういうの好きなのは一緒だなーとか見ていくのは楽しかったです。

…うん、勿論相当片腹痛かったですけどね!(笑)

「ひろむさんと言えば眼鏡なのに眼鏡のキャラいないじゃないですか!!」とか思うかもしれないんですけど、

実はこの漫画、全員眼鏡掛けるシーンが必ず一度はあった(しかも眼鏡を掛けることに特に意味はない)ので、

もうあえて何も触れないでおこうと思います。

眼鏡は正義。ひろむ(14)の時からそれは変わらない。

眼鏡はさておき。

こうして中二病と中学二年生の創作形態諸々について考察してきたんですが、

じゃあこの状態は一体いつ終わるのか?というのが最終的な疑問になると思います。

私の考えでは、通常は徐々に抜け出していくのではないかと思っています。

中学生の時代は今思えばあっという間ですが、その当時はまさに成長期のまっただ中。

昨日はまっていたものが今日には違うものへと変わり、そして明日にはまた全然違うものに目を向ける…

私も多分にその例に漏れず、同じ漫画を描き続けていたとはいえ、二年生を終了した時辺りから段々違うことに興味が移っていったと記憶しています。

中学二年生では、娯楽はアニメか漫画だったどうしようもない私も、学年が上がると洋楽というまた違った意味での中二病的なモノに目覚め、

北斗神拳()とか言ってたかの漫画も、段々その設定は失われて、ちょっとオトナな恋愛()を意識した何かになっていきます。

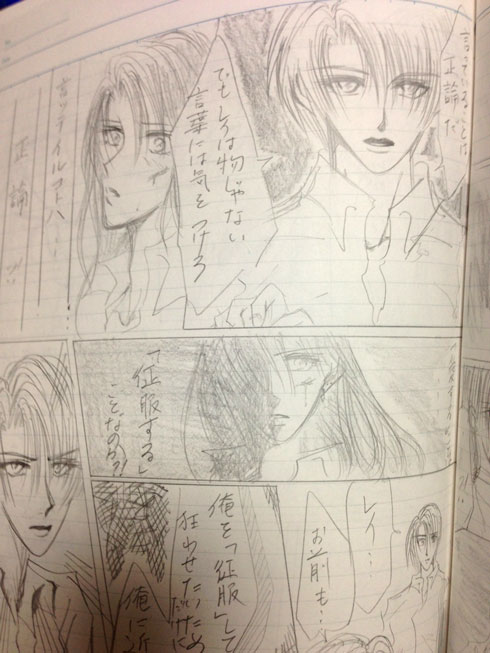

第一部で核戦争がなかったことになったので、第二部にあたる14冊目以降は現代と同じような世界を設定にした単純な愛憎劇が描かれるようになるのは、

やはり描いている本人の興味の移り変わりがあるのではないかと推測されます。

自分の漫画のスピンオフ的なものを作成するのもこの頃でしょう。

中二展開を散々やってしまった本編とは別に、「普通の学園ものだったらどうなるのか?」等といった、

自分の創作のさらなる二次創作みたいな頭のおかしい行動に出るのも中二病に欠かせない要素です。

ひろむ(15)的には、もう過去の興味の中で描かれた世紀末世界は少し子供っぽいものになっていて、

キャラクター設定にも段々疑問を持ち始めているのです。

とはいえこれまで二年以上描いていたキャラクターには愛着がある。

という訳で、本編もまだちゃんと終わらせていないのにちょっと違った設定でキャラクターを動かしてみるというのをやらかしてしまうのです。

(これも広義的には中二病の一貫なのですが、今回はあくまで呈示している文献に沿って、ポスト中二病、もしくは後遺症として考察しています。)

この流れでやった一番痛いと思われるひろむさんの行動は、

「キャラクターが歌手グループになってCDを出したらどうなるか」という妄想の下、CDブックを作成するという行動でした。

アイッタタタァ。これ以上に痛いこと、現在の私ではなかなか思いつきません。

ここでそのCDブックの詩を公開するのは本気で死んでしまうぐらいのダメージなのでやりませんが(笑)、

一言だけ言えば、「Coccoに影響されたんですね」という感想が真っ先に思い浮かぶような詩です(´・∀・`)

そしてこの辺りから私は語学を学ぶことに目覚めたようで、何だかよく分からない外国語を練習した痕跡があちこちに見られます。

この当時は中国語同好会に入ってたんで、中国語の落書きとかしてありましたね。

どうでもいいですけどこの当時も「時代は中国語!」と言われていました。中国語の時代が来る日はあるんでしょうか。

それとももう今来ているんでしょうか…??

という訳で、この痛みを伴う中二病解析、いかがだったでしょうか。

私個人の懸案としては、現在もこの中二病は完全に脱し切れていないのではないか?ということですね。

先ほど中二病に終わりはあるのかという疑問を投げかけたのですが、

自分自身は今回挙げた漫画を描いていた当時よりかはさすがに進歩していると信じてはいるのですが、

それはあくまで主観ですので、果たしてどれだけ自分がここから成長したのかは分かりません。

逆に考えれば、中二病の状態がもし完全に失われてしまっているなら、そもそも現在創作活動はしていないんじゃないか?とも思う訳です。

今回の議論、最終的な結論が出ずじまいになってしまう気がしますが、

ともあれ、こうして中二病的なものの枠組みを多少なりとも浮き上がらせることが出来たのは良かったかな、と思います。

考察自体はこれでおしまいです。

最後に、今回資料として用いた作品の第二部の概略と付録絵を載せておきます。

□■ 付録 ■□

□■ 第二部概略 ■□

核戦争がなかったことになった(笑)世界。人々からも戦争の記憶は失われ、一見世界は元に戻ったかに思われた。

しかし人ならぬ力によって時が遡ったものの、戦争で死んだ者が戻ってくることはなかった。

ユリカの妹の力によって犠牲になることを免れた南斗たちはその代償として全ての記憶を保ったまま、平和になった世界を生き続けることになる。

彼らの心には徐々に歪みが生まれていった。

犠牲の上に平和になった世界で幸せに暮らして良いのか疑問に思う南斗たち。

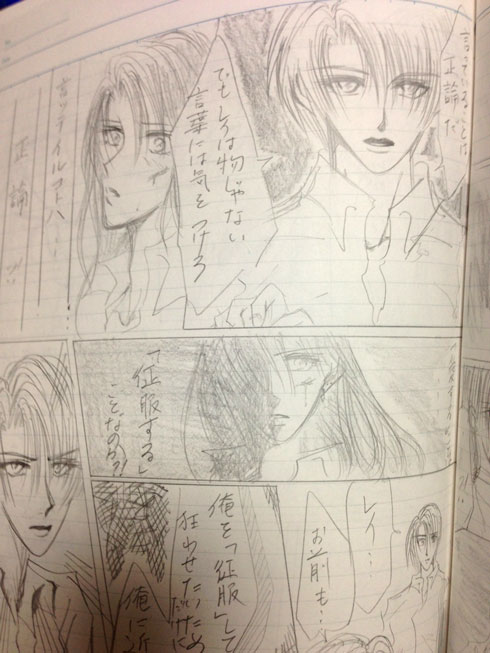

とりわけそれに悩んでいたのは右京玲だった。

平和で穏やかな暮らしを手に入れたもののどこか気の休まらない彼は、南斗六星の歴史について調べ始める。

すると、実は自分は六星ではなく、本来は自分を育ててくれた叔父がなるべきだったことを知る。

隠されていた叔父の秘密に疑心暗鬼になる玲。南斗とはそもそも一体どういう存在なのか。

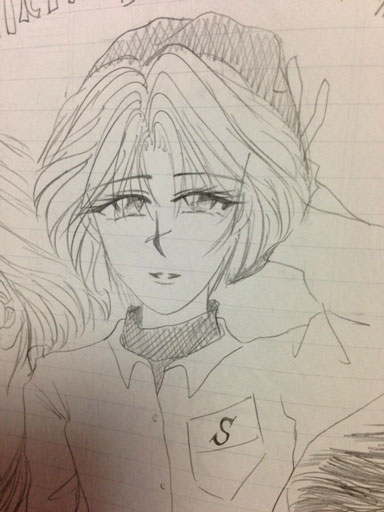

そこへ叔父の過去を知る知り合いだという男が玲に接触してくる。

その男ははじめこそ玲に協力的だったが、実は彼は、玲の叔父や玲の父親に深い恨みを抱いており、

玲ばかりでなく南斗全ての人間を陥れようと企んでいた。

それを知ったユーゴ王リュウガは、その男の野望を止めるべく、その男の素性を探るのだが、

彼のあまりにも悲劇的な過去に、いつしかその男の奇妙な魅力に取り憑かれていくのだった。(まさかのBL展開)

とまあこんな話でした。

第一部で主人公だったユリカさんが退場してしまったので、主人公が段々誰だかよく分からない話になっていきます。

基本的には玲とリュウガ、それに新しく登場した謎の男()が中心になっていきます。

二部辺りから絵も何となく現在の絵柄に近くなってきているような感じですね(当社比)

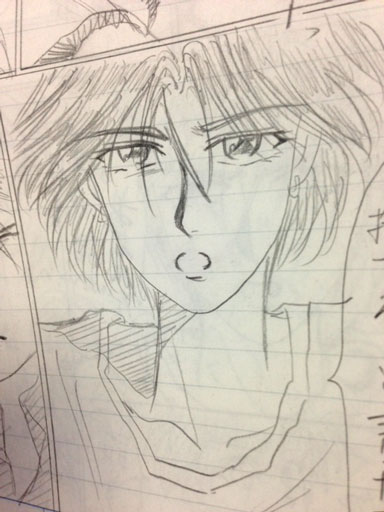

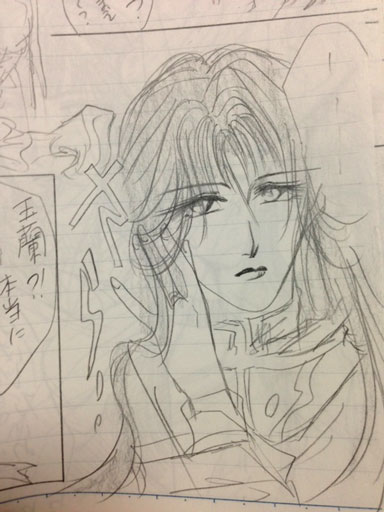

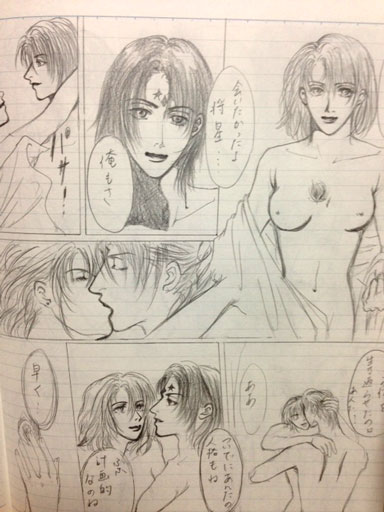

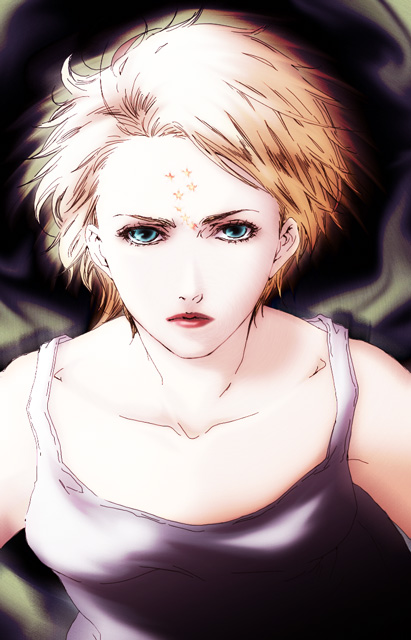

これだけだとアレなのでその謎の男()とやらの絵でも挙げてみましょうか。

お、男……??

ひろむ(15)はこれを男と言い張るつもりなんでしょうか。空恐ろしいです。

そして一番中二っぽい構図を選んでみました。でもどことなく今の絵柄の片鱗があるような…?

彼は北斗と南斗を統べる斗天の血筋の者(※笑うところです)で、世界を崩壊へと導いたドゥバール家が長年探し求めていた

「将星」を復活させるために、世捨て人から現実の世界へと帰ってきた人でした。

「将星」とは斗天の血筋の誰かの中に住む隠れた裏の人格(※笑うところです)で、ドゥバールがどうしても捜せなかったのですが、

彼はついに「将星」を見つけ出したのでした。

そう、その人物こそ…

かつてユリカとちょっと良い感じになっていたと思われる敬語系イケメン()だったのです。

彼の名前は阪野将平。(本当に名前が普通すぎる)

ドゥバール家が喉から手が出るほど欲しがっていた、世界を掌握する程の力を持つ彼のことを、

ドゥバール家の出身であるユリカは実は本能で感じ取っていたのでした。

謎の男は将平の叔父にあたる人物で、彼は将平の中に潜む「将星」の人格に早くから気付き、

それを自らの復讐の道具として利用するために、ついにその人格を解放させてしまうのでした。

この後は、実はユリカさんも生きていたり、むしろ生きてる上にドゥバールの意志を引き継いで、

裏人格発動中()の敬語を捨てた敬語系イケメンと二人いちゃいちゃしたりと色々あります。

内容はともかく(笑)、絵柄は結構落ち着いてきた気がしますね。

ていうか上の金田一少年髪型の青年とこの星印のある男は同一人物のはずなんですがどう見ても別人です。

こうやって並べていくとやっぱりひろむ(12)の頃に比べたら上手くなっているような。

いや上手くなってくれてないと困るんですけども。

この漫画、第二部は完結していないので最終的にどうなるのかは不明なんですが、

考えていた限りの設定としては「将星」もユリカさんも色々あって自分を取り戻してハッピーエンド…みたいな話にする予定だったと思います。

謎の男は結局復讐してもしょうがないことに気付いて改心するんだけどやっぱり罰を受けて死んでしまうって設定だったと思います。

その辺は割と王道路線ですね。

謎の男に心身ともに捧げていたリュウガが今度は鬱病みたいになっちゃって色々大変になるところら辺は、

今の山南さんに通じるところがあるような…(笑)所詮は三つ子の魂なのかもしれません。

□■ ひろむ(14)とひろむ(現在)の絵柄比較 ■□

さて、最後のおまけ。

せっかくなので同じシーンを描いてみました。第二部の主役(?)二人組、玲とリュウガ。

なんというか…冒険にも程がありました(笑)

カタカナ台詞を打つ手が震えましたね。いきなりどうしちゃったの…。

台詞一字一句同じまま新しく全ストーリーを描き直したら一体どんなことになるのかちょっとだけ気になります。

カッ

|

おそまつさまでした。